Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

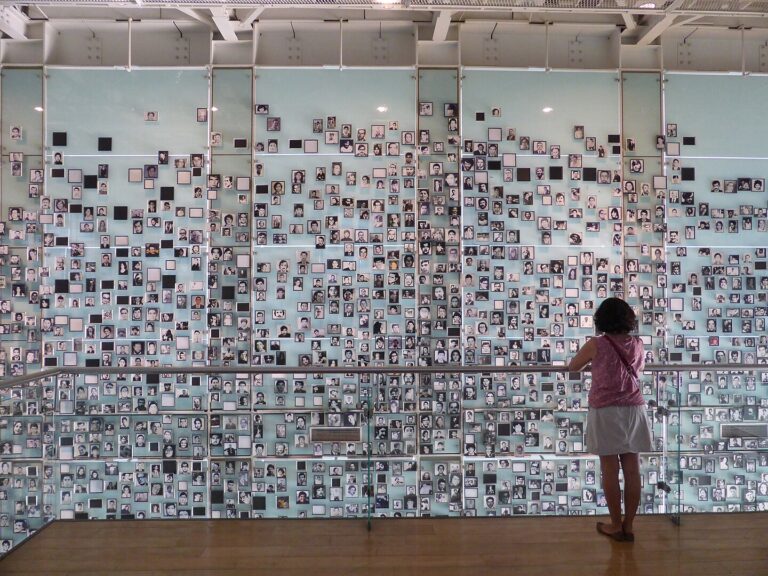

“Querida Paula, todavía siguen los baleos y lo peor es que los tiroteos son bien cerca de aquí. A las 9 de la mañana, por el Canal 13, que es el único que está saliendo al aire, mostraban unas películas del bombardeo en La Moneda”. Es un fragmento de la carta de una niña, escrita el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, del que este jueves se conmemoran 52 años, y se exhibe en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) de Chile, el espacio más emblemático del país dedicado a explicar la dictadura y rememorar a sus víctimas.

La exposición El tiempo entre nosotros, que reúne por primera vez colecciones inéditas de más de 150 documentos de todo tipo creados por la niñez en dictadura, reconstruye la vida bajo el régimen de varias generaciones de niños, niñas y adolescentes que encontraron sus propias formas de entender, vivir y resistir ese tiempo.

La muestra incluye desde un retrato a lápiz de Augusto Pinochet con gafas de sol en 1978, trazado por una niña desde el exilio; hasta la escena de la detención de un hombre dibujada por su hijo; un dibujo del exilio francés; diarios de vida o cartas de hijos a padres enviadas a la cárcel censuradas y cuyos destinatarios nunca llegaron a leer. “Militares, ¿por qué nos matan? Tenemos militares en las casas por todas partes. Eso no nos gusta”, dice otro de los relatos fechado en 1976.

Más de 150 menores fueron ejecutados políticos o asesinados por el régimen, según cifras oficiales, otros 40 fueron detenidos desaparecidos y al menos 2.200 niños y niñas fueron detenidos y torturados. A esto se suman numerosos casos de madres embarazadas cuyos hijos no sobrevivieron, infancias que fueron testigos directos de la detención o desaparición de sus padres, o que sufrieron la represión o el exilio.

Los relatos y expresiones de los menores “se posicionan como contrarrelatos que tensionaban y complejizaban las narrativas impuestas por la dictadura”, explica la jefa de Museografía y Exposiciones del MMDH, Paula Solimano. Sus creaciones incluyen críticas a la militarización, la desigualdad y el autoritarismo y retratan la represión, el miedo constante, la pérdida, la protesta cotidiana y la desaparición de familiares.

“Soledad, hambre y vergüenza de ser pobre”

Alfredo Zamudio tenía 12 años cuando llegó el golpe de Estado y su padre, un conocido militante del Partido Socialista de la zona de Arica, al norte de Chile, fue detenido justo un día después del alzamiento militar: “Vi a la distancia cómo lo sacaron (de casa) y pasó por delante mío, pero no lo reconocí porque era imposible, para mí, entender que mi padre había sido detenido y estaba en ese auto”, recuerda. “Sentí la tristeza más profunda que nunca haya sentido en mi vida”.

Con su papá encarcelado, quedó totalmente solo: “Estaba a la zozobra, no tenía un lugar fijo para vivir. Perdí mi infancia y ambos perdimos nuestro hogar”.

A partir de ahí empezaron una larga comunicación por correspondencia a diferentes prisiones del país que hoy se puede leer en el MMDH: “Querido papá, me es muy grato escribirle (…) El Gobierno va a liberar a todos los presos políticos que estén dispuestos a abandonar nuestro país. Le ruego que si Ud. sabe de este asunto, acepte sean cual sean las condiciones. Se puede ir a Perú, ¿o no se sentiría a gusto y cerca de Chile?”, escribió el 16 de septiembre del 74, un año después del golpe.

De aquel tiempo, Alfredo, uno de los donantes de la exposición, rememora hoy “la soledad, el hambre, y la vergüenza de ser pobre”, de no tener quien le dijera “lo que te pasa no está bien”.

Miedo, amenaza y riesgos cotidianos

La psicóloga Isabel Piper, experta en derechos humanos, memoria y violencias políticas, explica que la vivencia de una guerra, un conflicto armado o una dictadura “afecta a toda la sociedad que la vive” y eso incluye a las niñeces y adolescentes: “Crecen, se crían y son socializados en un modo de relación que les enseña que la violencia es normal y natural, y eso establece una forma de relación para ellos”.

Viven en una cotidianidad –apunta Piper– “marcada por el miedo, la amenaza y el cuidado de que el otro o la otra pueden ser un potencial peligro”, con una sensación de “riesgo permanente”: “¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes contar? En el caso de los niños retornados del exilio, ¿cómo tienes que disimular tu acento?”

Para Patricia Castillo Gallardo, psicóloga experta en niñez y dictadura, “los niños construyeron una narrativa propia a partir de lo que escuchaban, veían por televisión, reflexionaban, compartían entre pares y también de lo que se preguntaba y lo que se silenciaba”. Según ella, se crearon una opinión de lo que pasaba a su alrededor a través de “lo silenciado, y de las cosas que no se hablaban”. Es una “subjetividad infantil”, propia, pues “los adultos no eran capaces de explicar qué estaba ocurriendo porque estaban en estado de estupefacción, angustia e incertidumbre”.

Jóvenes comprometidos con la democracia

Esta tarde de septiembre un grupo de estudiantes de entre 16 y 25 años visita la exposición del MMDH. Su profesor, Francisco Gómez, docente del Instituto Regional de Educación de Adultos, cuenta que el objetivo de la salida es que los jóvenes “conozcan y se ubiquen en el espacio-tiempo sobre lo que pasó en la historia reciente de Chile y cuál fue el impacto de la violación de los derechos humanos”. Dice que su generación “no conoce mucho” al respecto y que ésta es “una forma de culturización”.

María Fernanda García, directora del MMDH, que recibe cientos de visitas escolares al año desde su inauguración en 2010, bajo la primera administración de Michelle Bachelet, recalca el afán de este espacio para motivar a los jóvenes a adquirir “el compromiso a vivir en un lugar libre de violencia, donde se respeten los derechos fundamentales con libertad de expresión y un ambiente seguro”.

Zamudio, que admite la emoción de ver sus textos abiertos a todo el público, defiende que es importante contar la historia a las nuevas generaciones a través de “las emociones y las vivencias personales”, como ha hecho él: “Es muy importante –concluye– que estos documentos sigan vivos para inspirar a pequeños y jóvenes a defender la vida y la democracia”.