Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

La pintora Leonora Carrington (1917-2011) es una de las autoras destacadas del movimiento surrealista que surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Británica perteneciente a una familia adinerada, después de formarse en diversas academias de arte en Italia y Francia, a los veinte años conoce al pintor alemán Max Ernst (1891-1976), con el que mantuvo una relación durante poco más de un lustro, compartiendo con él la amistad con un grupo de artistas innovadores en una época creativa muy prolífica a finales de la década de los años treinta, cuyo máximo exponente podría ser el escritor, poeta y ensayista francés André Breton (1896-1966), reconocido como uno de los fundadores y teórico del movimiento surrealista.

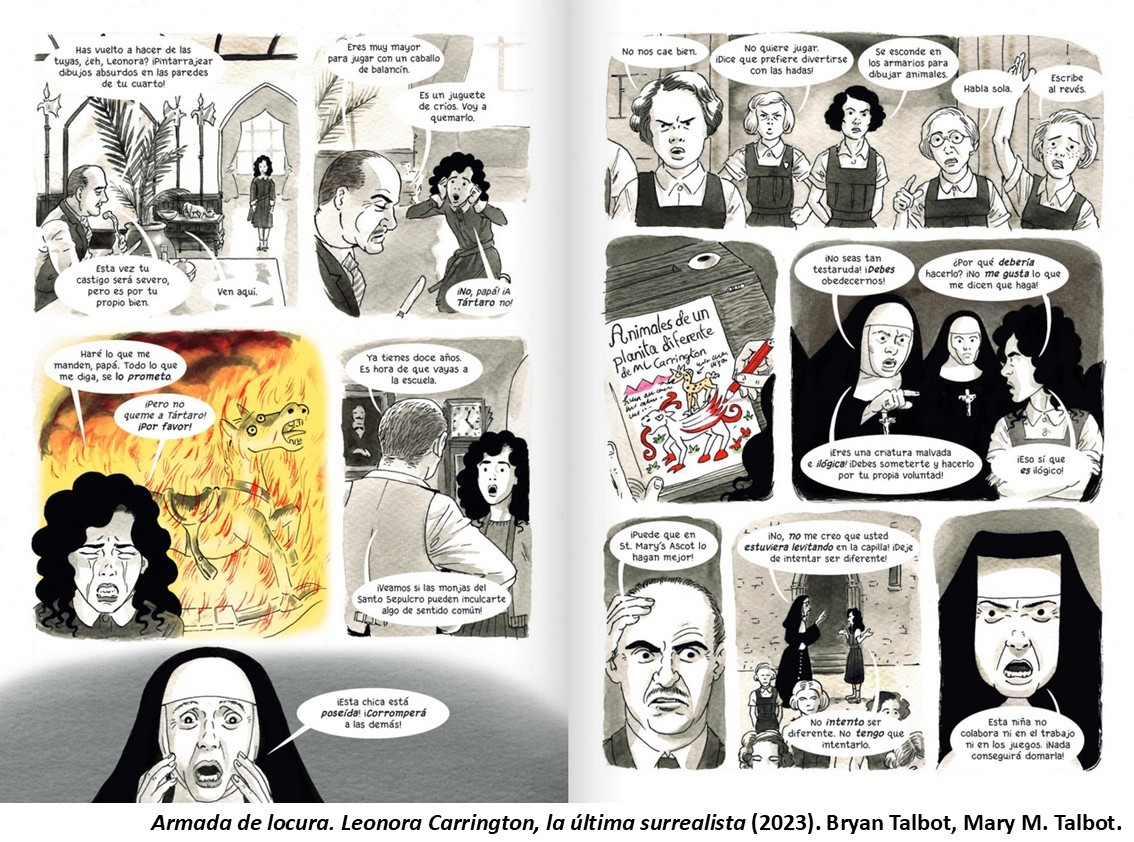

Aunque Carrington siempre lo tildó a él y al resto de artistas como de muy machistas. Y no solo a ellos. En sus escritos (tanto de ficción como ensayos) se opuso firmemente a lo que denominó como «dogmaturd», es decir, la adhesión dogmática a unos principios que reducían el conocimiento a un acto que sugería una comprensión sistemática o absoluta. En el fondo, cuestionaba la legitimidad de cualquier racionalidad derivada de una lógica externa. En la novela gráfica Armada de locura. Leonora Carrington, la última surrealista (Armed with Madness: The Surreal Leonora Carrington, 2023), con guion de Mary M. Talbot y dibujo de Bryan Talbot, el concepto dogmaturd se traduce, literalmente, por «dogmas de mierda», indicando que hace referencia a la expresión que utilizaba la autora para «denunciar las lagunas de la historia, la política, el arte y, en particular, de la Biblia, cuyas representaciones de la humanidad están atravesadas por una perspectiva misógina». Publicada en castellano por Ediciones la Cúpula en enero de 2024 con traducción de Lorenzo Díaz, la novela gráfica relata la azarosa vida de la pintora desde su nacimiento hasta su muerte, aunque destaca especialmente sus intensas vivencias en los años treinta y cuarenta, especialmente con la invasión nazi en Francia. En su huida hacia el sur, sufrió una terrible violación en Madrid por parte de un grupo de requetés, una agresión que la llevó al borde de la locura, siendo ingresada en un hospital psiquiátrico en Santander, del que acabaría escapando para viajar finalmente a México después de numerosas vicisitudes, y donde pasaría el resto de su vida. O casi.

La Dra. Mary Talbot es profesora de narrativa gráfica en Lancaster University. Guionista de destacadas novelas gráficas, es autora del influyente ensayo [Lenguaje y género] (Language and Gender, 1998, 2019 tercera edición actualizada y ampliada), en el que denunciaba como la sociedad fabrica estereotipos y representaciones de la masculinidad y, sobre todo, de la feminidad. Talbot analiza las relaciones entre género y lenguaje, y el estereotipo del lenguaje femenino, una construcción que proyecta expectativas ideales de comportamiento para las mujeres. En definitiva, unos mecanismos de estereotipación y representación que tipifican y clasifican a los seres y a los comportamientos.

La película Lee (2023), dirigida por Ellen Kuras y protagonizada por Kate Winslet encarnando a la fotógrafa Lee Miller (1907-1977), reproduce alguna de las escenas narradas en la novela gráfica y dibujadas por Bryan Talbot, puesto que las dos parejas, Lee Miller y Roland Penrose y Leonora Carrington y Max Ernst, fueron muy amigas y convivieron durante un tiempo, justo hasta que Miller tuvo que volver a Londres huyendo de los nazis. Por otro lado, en las salas de cine, se ha visto recientemente el estreno de la película Niki (2024), dirigida por Céline Sallette que coescribe el guion junto a Samuel Doux, y protagonizada por Charlotte Le Bon que encarna a la artista Niki de Saint Phalle (1930-2002), que en este caso permite contemplar los sucesos que llevaron a la escultura francesa a escoger esta expresión artística, mientras afloran las consecuencias de una infancia marcada por la violencia y el abuso, y todo ello ante la incomprensión de su marido, crítico con lo que parece una búsqueda de la identidad creativa de su pareja.

«El cómic, la novela gráfica y el libro ilustrado desde hace unos años se han impuesto como los objetos por excelencia de una nueva tipología de discursos críticos, históricos, emancipados, feministas, en los que se cuestionan los estereotipos», escribe Camille Morineau, una lista a la que se podría añadir también el papel del cine, como el de las dos películas citadas. Un buen ejemplo es sin duda el cómic Vanguardia es una mujer (2024), publicado por Norma Editorial, con guion y dibujo de Clara de Frutos, una biografía de Concha Méndez, escritora y poeta, contemporánea de la generación del 27, reivindicando, además, a las autoras conocidas como «las sinsombrero» (véase el artículo El país que olvidó a sus autoras).

«[El cómic y la novela gráfica] se dirigen a todas las edades y a menudo son testimonio de una voluntad de transmitir de otra forma, de hacer emerger una generación diferente», recalca Morineau en el Prefacio de la novela gráfica Historia del arte en femenino (Histoire de l’art au féminin, 2024), publicado originalmente en francés por la editorial Casterman, y que en septiembre de 2025 se publica la versión castellana y catalana por la editorial Garbuix Books, con traducción en los dos casos de Montserrat Terrones, que actúa también como editora. Camille Morineau, especialista en conservación del patrimonio, es directora general y cofundadora de AWARE, acrónimo de Archives of Women Artists, Research & Exhibitions [Archivos de Mujeres Artistas, Investigación y Exposiciones]. Creada en 2014, la asociación tiene como objetivo «hacer visibles a las mujeres artistas de los siglos XVII al XXI produciendo y compartiendo contenido trilingüe gratuito (francés/inglés/japonés) sobre su trabajo en su sitio web». En el prefacio de la novela gráfica indicaba que en esa primera década se había recogido la vida y obra de 1.150 artistas.

Las citadas Leonora Carrington y Niki aparecen citadas también en Historia del arte en femenino, una novela gráfica escrita por la experta en historia del arte, la francesa Marion Augustin, y dibujado por la autora italiana Sara Colaone, profesora de dibujo en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. La novela gráfica funciona como una lección en una clase, con toques fantásticos, de historia del arte femenino realizado a través de las estatuas de Artemis y Apolo, que explican, de forma didáctica, la historia del arte desde la perspectiva de las autoras, y lo hacen a dos jóvenes que se sorprenden de que el museo que están visitando está repleto de mujeres representadas en obras de arte, pero, a la vez, hay muy pocas autoras o, en caso de que haya, muy invisibilizadas en su contexto. A lo largo de la novela gráfica se sorprenden, con razón, de no conocer ni siquiera de la existencia de algunas autoras, mientras que sí conocen los nombres de autores masculinos coetáneos.

La novela gráfica se complementa con unas páginas que hacen la función de separación de cada capítulo, en la que se realiza una breve descripción de la biografía y obra de algunas pintoras seleccionadas, que incluyen textos de Sophie Caron y reproducciones de algunas obras destacadas e ilustraciones de las artistas, dibujadas por Louise Nelson. Esos páginas dobles se dedican a Lavinia Fontana (1552-1614), Artemisia Gentileschi (1593-1656), Rachel Ruysch (1664-1750), Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), Rosa Bonheur (1822-1899), Natalia Goncharova (1881-1962), Hilma af Klint (1862-1944), Tarsila do Amaral (1886-1973), Augusta Savage (1892-1962), Frida Kahlo (1907-1954), Dora Maar (1907-1997), Louise Bourgeois (1911-2010) y Yayoi Kusama (1929-)… ¿A cuántas reconocen por su nombre?

En realidad, Augustin y Colaone realizan un gran ejercicio de síntesis y de divulgación de la historia del arte, pero, al introducir la dimensión del factor femenino, los condicionantes asociados al hecho de ser mujer resultan decisivos para entender las dificultades que tuvieron que salvar las autoras y el porqué de la invisibilidad de sus obras, bien porque la historia la escribieron hombres, bien porque tuvieron que firmar con iniciales, bien porque firmó el marido, bien porque los libros de historia y los museos no las tuvieron en cuenta. «Una mujer joven podría ser una artista de calidad, pero debía ser primero una buena esposa», afirma el personaje de Artemisa en una de las viñetas, cuando intenta justificar lo que estaba sucediendo en el mundo académico francés en las últimas décadas del siglo XIX.

Apolo y Artemisa son hermanos gemelos de la mitología griega, hijos de Zeus y Leto. Artemisa, la hermana mayor en la mayoría de las versiones, nació primero y, según algunos mitos, había ayudado a su madre a dar a luz a Apolo. Apolo es el dios de la música y las artes, mientras que Artemisa es la diosa de la caza y de la naturaleza. En algunos lugares, Artemisa es la diosa de la fertilidad y los partos. Es a través de la conversación entre los dos dioses y sus explicaciones que descubrimos algunos datos fascinantes. Como que el primer autoretrato de la historia se ha atribuido recientemente a una pintora flamenca, en concreto a Catharina van Hemessen (1528-1565), pintado en 1548. Se considera una obra maestra no solo por la postura, sino porque la joven se representa a sí misma mientras se prepara para crear justamente la pintura que vemos, representando tres identidades distintas de sí misma en el lienzo. Una obra pionera en la historia de creación de imágenes, con una complejidad e intencionalidad que cambió para siempre la forma en que los artistas se presentaron desde entonces.

Catharina van Hemessen es una de las primeras pintoras que sufrió el hecho de que las mujeres no podían cursar los mismos estudios que un hombre. Muchas de ellas recibieron formación directamente de su padre o de profesores particulares, e incluso de escuelas solo de mujeres. Los cursos de desnudo de las Academias de Bellas Artes no estaban abiertos a las mujeres (en Paris, estuvo prohibido hasta 1897), tampoco algunas temáticas consideradas principales, como las históricas, por lo que provocaba que quedaran asociadas a retratos o escenas costumbristas o paisajísticas, salvo contadas excepciones, que son reflejadas en la novela gráfica. O a naturaleza muerta, es decir, representaciones de objetos, alimentos o flores. En los Países Bajos, a finales del siglo XVII, los nuevos burgueses ricos gracias al comercio marítimo querían decorar el interior de sus casas con paisajes o naturalezas muertas, una especialidad donde destacó la pintora neerlandesa Rachel Ruysch (1644-1750), que a pesar de sus diez hijos, desarrolló una gran producción artística que le valió ser la primera mujer en entrar como miembro del Gremio de Pintores de La Haya.

Como el caso de Ruysch, en la novela gráfica se enumeran los diferentes logros conseguidos cuando mujeres entraban por primera vez en dominios totalmente masculinizados. La pintora francesa Rosa Bonheur (1822-1899) fue la primera mujer artista en recibir en 1865 la Legión de Honor de manos de la emperatriz Eugénie (Eugenia de Montijo, 1826-1920, consorte de Napoleón III, que había otorgado la condecoración). Aunque también se destacan los numerosos pasos atrás, como cuando en Francia, el nuevo Código Civil promulgado durante el imperio en 1804, prohíbe explícitamente a las mujeres toda práctica artística profesional autónoma.

En París, catorce años antes, el 23 de septiembre de 1790, la pintora francesa Adélaide Labille-Guiard (1749-1803) proponía que se eliminara el límite de cinco mujeres para poder entrar en la Academia Real de Pintura, pero la votación era anulada por el director de la Academia alegando que «no nos parece conveniente que las mujeres vengan a inmiscuirse en un trabajo que les resulta extraño». Dos años después, en 1792, el pintor francés Jacques-Louis David (1748-1825), suprimía todas las academias reales y redactaba nuevos estatutos, aunque algunas cosas no cambiaron: «Sería inoportuno políticamente y peligroso que gasto público y premios animasen a mujeres a preferir la carrera de las artes a su verdadera vocación, las funciones respetables y santas de esposa, madre y ama de casa», afirmó hace doscientos treinta y tres años.