Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

Convendría, pienso, ir superando dogmatismos y pensamientos binarios. El confinamiento obligado y la interrupción (aunque no absoluta) del curso escolar ha puesto sobre la mesa un montón de problemas que el profesorado conocía muy bien pero que han aflorado, quizá por primera vez de una forma masiva, a los medios de comunicación: la escasa capacidad de una parte de la plantilla para un cambio repentino; la necesidad de acompañar emocionalmente del alumnado, pero transmitiendo al mismo tiempo una sensación de continuidad; la naturaleza de las evaluaciones; las dificultades de las familias más desfavorecidas para continuar con el ritmo del curso, el estrés de los padres que tienen que convivir forzosamente con los menores, y muchos interrogantes: ¿Debe seguir el curso? ¿No ha terminado, de manera brusca, y habría que asumirlo? ¿Es tan importante que haya o no haya un tercer trimestre evaluado? ¿Cuáles serían las consecuencias de hacer o deshacer, o de dejar hacer o dejar deshacer?

Desde mi punto de vista, la clave hoy serían los términos medios, las soluciones aristotélicas. Por eso decía que, a la hora de analizar la realidad, la teoría binaria no es tan importante como la necesidad de ser comedidos, moderados y gradualistas. Por ejemplo, hay quien salta de alegría porque se han confirmado sus sueños tecnocráticos. «Todo tenía que pasar a la integración en el mundo digital», decían algunos. Y en frente, los miembros de la otra secta, la arcaizante, quienes decían: «No tenemos que tocar nada». Pienso que ni el confinamiento debería enviar al exilio los libros, ni el papel, ni la presencia de las personas, ni lo contrario, es decir, que no sea posible continuar el curso con otras herramientas útiles. Pero no el mismo curso, ni la misma evaluación, sino un paquete de sugerencias adaptadas a la realidad.

Confieso que siguiendo los debates y propuestas sobre educación en nuestro país me parece que me encuentro ante discusiones bizantinas, más propias de religiones que de profesionales que tienen los pies en el suelo. Los utopistas parece que no hayan pisado un aula real nunca, y desconfío de su discurso triunfalista y positivo a la fuerza. Pero tampoco me son agradables los fatalistas, los que hacen como el pitufo gruñón y no proponen nada, aunque yo mismo sea de talante más bien pesimista.

Estamos acostumbrados al todo o nada, al blanco o al negro, a los papistas o luteranos, los rojos o azules, y las soluciones deben ser dictadas por el sentido común. Por tanto, no me parece tan urgente discutir sobre tecnologías sí o tecnologías no como discutir sobre tecnologías cómo y tecnologías por qué. Que hay que integrar algún grado de digitalización en nuestros centros me parece fuera de discusión. Avancemos, pues. Hay problemas que me preocupan mucho más. Por ejemplo: ¿por qué asociamos tecnologías con juego o banalidad? ¿Por qué no las empleamos para construir una auténtica ciudadanía científicamente informada, con ambición, produciendo nosotros mismos los elementos que se necesitan para que, el día de mañana, seamos capaces de acompañar ingenieras y médicos, y no de ahuyentar nuestro talento para quedarnos en el monocultivo peligroso y devastador del turismo?

Otra pregunta: ¿debe ser todo digital? Podemos leer también literatura de gurús tecnológicos, sobre todo procedentes de Estados Unidos, y niegan categóricamente que todo el currículo deba estar: 1) relacionado con la competencia digital y 2) confinado al ámbito virtual. A veces somos extremistas en la definición de nuestros programas. Creo en una educación para la tecnología y para la ambición dirigida al desarrollo tecnológico, pero no creo en la inmersión banal e hipócrita en contenidos infantiles que no estimulan las capacidades reales de nuestro alumnado. Es más, conociendo y charlando habitualmente con científicos, son la clase de personas que más provecho les da una sólida educación literaria y filosófica. Explico esto de otra manera: que entre todos construyamos una auténtica sociedad del conocimiento no debería estar relacionado ni con el exilio de las humanidades ni con el destierro del papel, los libros de lectura, la sensibilidad literaria y el hecho de subrayar con rotuladores de colores.

Quizá lo podemos volver a decir de manera más grosera: que nos integremos en las nuevas tecnologías no debería significar hacer el cucurucho en clase. Se puede ser completamente serio y abandonar las pedagogías para la inanidad utilizando, a favor de la transmisión de conocimiento, una serie de herramientas digitales de gran poder de convicción. Pero ya basta de juegos medievales y discusiones radicales. Habilitemos aulas virtuales de titularidad pública donde aprender sea la aventura que ahora toca vivir. Pongamos sobre la mesa los grandes relatos de la contemporaneidad, las filosofías actuales, la física actual, en formato analógico y también digital. Acostumbrémonos a integrar y no excluir. Permitamos que nuestros profesores excepcionales investiguen e inviten a sus alumnos a sumarse a la aventura explorativa.

Dejemos atrás burocratismos, sumisiones y obstáculos políticos. Pienso que nos hemos acostumbrado a un ordenancismo pigmeo, puro seguimiento de normativas, y que estamos olvidando la dimensión más alentadora de la enseñanza. Miremos más elevadamente y más allá, y veremos que no contamos con herramientas demasiado potentes hoy en día, ni con edificios estimulantes, ni con el tiempo necesario para liderar una innovación real. Y, sobre todo, no contamos con los presupuestos valientes que serían necesarios. Nos ciega la rueda del hámster, los viejos debates interminables que no pueden convencer a nadie, como las disputas religiosas entre cristianos del siglo XVI.

En mis clases concretas, el confinamiento ha sido una oportunidad, modesta pero real, para imaginar. Las instrucciones que he recibido de mis jefes han sido suficientemente razonables para permitir una inspiración, digamos, más espontánea. El alumnado me ha hecho plantear nuevas preguntas y me ha permitido intentar imaginar las respuestas. Las órdenes fueron: encargar tareas competenciales, no evaluables, y no dejar atrás a nadie. Muy bien, el punto de partida era excelente.

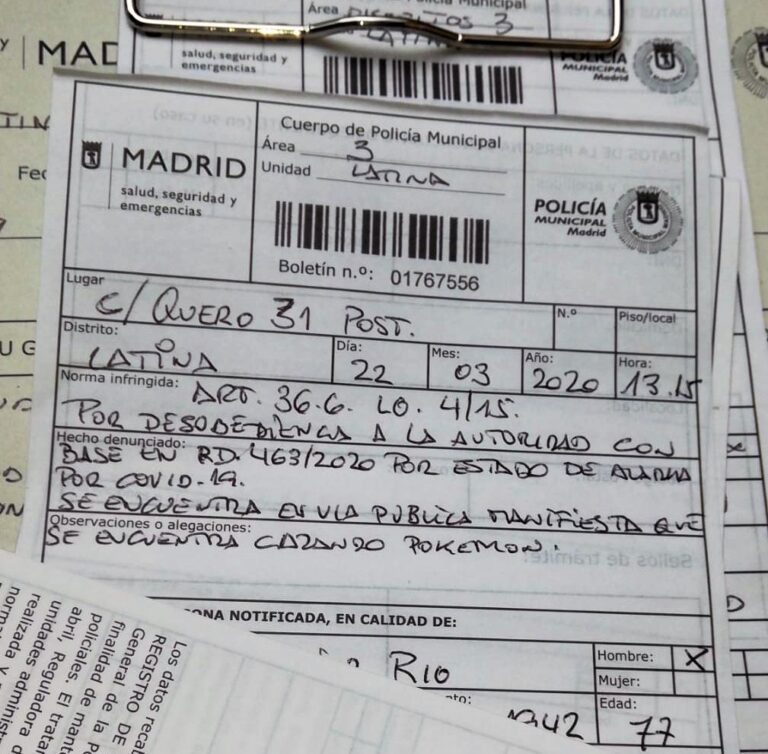

Una de las tareas que encargué me ha sorprendido muy gratamente. Se basaba en una noticia curiosa aparecida en los periódicos el 23 de marzo de este año: el relato de un anciano de 77 años que se saltó la cuarentena para ir a cazar pokémons. La propuesta era ponerse en la piel de aquel abuelo y narrar su aventura en primera persona. Casi todo el mundo me entregó la redacción. Primera pregunta: ¿por qué, si no era evaluable, ni siquiera obligatoria? Quizás porque el planteamiento era divertido. Algunos alumnos me escribieron que habían reído de lo lindo tanto leyendo la noticia como intentando justificar el comportamiento del abuelo que cazaba pokémons. Alguno lo presentó como un antiguo ejecutivo de una multinacional de videojuegos que no quería renunciar a los ideales de toda una vida; otro alumno me escribió un monólogo interior angustioso, titulado «Adicción». Otro me presentaba al abuelo como una especie de superhéroe del liberalismo y la iniciativa personal indómita. Otro narrador ya reflexionaba sobre la libertad dentro del calabozo. El vuelco bajtiniano era completo. La calidad de los escritos, sorprendente. Segunda pregunta: ¿por qué eran mejores estas redacciones que las evaluables?

¿Ha sido posible construir un ámbito competencial y creativo a distancia? Sí. ¿Sustituyen estas iniciativas el curso presencial? No. ¿Ha terminado el curso? Yo diría que podemos continuar, pero condicionados, e intentando adaptarnos. Terminar como mejor sabemos, compartiendo experiencias. Yo he decidido investigar y dejarme sorprender. Intentar mirar qué hay más allá de los ejercicios de acentos y los árboles de análisis sintáctico, pero sin renunciar a ellos en el futuro. Porque de lo que se trata, pienso, es de no renunciar a nada.

Me he comunicado diariamente con el alumnado por correo electrónico, dentro del horario habitual, y con técnicas de comunicación que he aprendido trabajando de profesor consultor en la Universitat Oberta de Catalunya. En un sistema que está impregnando la secundaria y la universidad de las metodologías de la escuela infantil, me he demostrado que es posible implantar dinámicas de investigación (yo doy clase en un máster) en los niveles anteriores, y que no pasa nada, que no hay ningún naufragio. La experiencia ha sido modesta, pero real, y continuará este tercer trimestre. Podemos seguir innovando y seguir adelante con herramientas modestas, y podemos seguir imaginándonos cazando pokémons mientras aprendemos a resumir un texto periodístico. Pero basta de imaginar sistemas mutilados o de un futurismo irreal. Ingenuos e inmovilistas deberían bajar las armas y preguntarse cómo se las arreglan para seguir adelante: no nos podemos permitir declarar inútil a nadie. La presencialidad, la espontaneidad o el talento para estructurar un texto no se oponen a la implantación de metodologías tecnológicas, más bien deberían funcionar juntas sin exclusiones.

Si continuamos con debates estériles, o de los años setenta del siglo pasado, se nos pasará el arroz, a nosotros, los docentes, y también a nuestro alumnado, y eso sí que no nos lo podemos permitir.