Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

Me temo que no tengo una buena experiencia escolar, no he estudiado a fondo el sistema educativo de la posguerra y por tanto, no tengo ahora la capacidad de analizarla desde el punto de vista sociopolítico, que al menos sería una manera de sacar algo interesante de ella. Sólo puedo aportar vivencias subjetivas.

Pasé mi infancia y adolescencia en dos escuelas de monjas en Barcelona. Hasta los diez años en un centro que ahora es público y en el que nunca supe que también había aulas con niños, ¡tan separados o escondidos debían estar!

Tengo dos recuerdos intensos de esa época: uno, bastante misterioso, era la presencia en las clases de un conjunto de niñas algo mayores. Las llamaban las «apostólicas», ocupaban los pupitres del fondo y apenas se relacionaban con el resto. Las demás niñas pensábamos que eran como monjas pequeñas y tal vez no estábamos del todo desencaminadas. Como que no jugaban con nosotras, tampoco llegamos a conocerlas bien.

El otro recuerdo intenso eran los actos de final de curso, en el patio de la escuela, con miles (eso me parecía a mí) de niñas disfrazadas según el cuento que les tocaba representar en corro, todas a una. Yo suspiraba porque me eligieran para subirme a la tarima y hacer de presentadora cara al público, pero eso nunca ocurría, siempre elegían a otras. Me frustraba muchísimo, porque toda la vida me ha gustado esto de dar el espectáculo. Pero, bueno, con los años me he resarcido bastante.

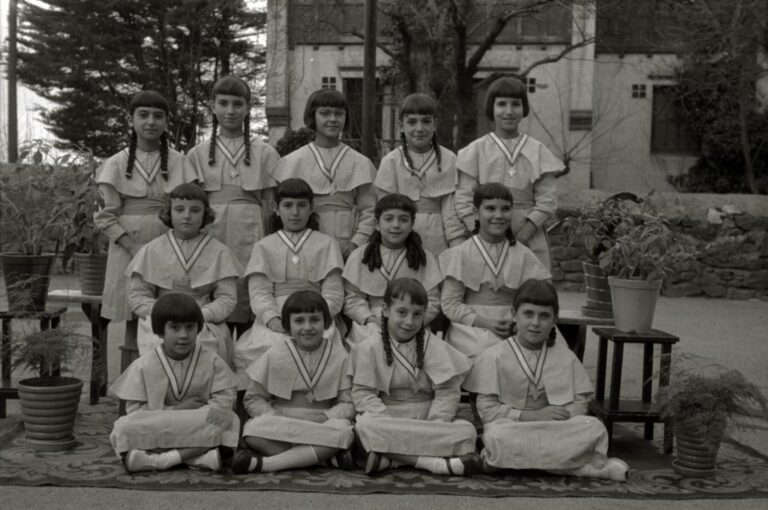

Para la clase de gimnasia -gimnasia «sueca», la llamaban- nos vestíamos con una camiseta blanca, una falda corta y, debajo, unos bombachos, la prenda más fea que he visto nunca. El objetivo de los bombachos era tan sólo evitar que se nos vieran las bragas cuando saltábamos.

De la enseñanza en concreto no guardo ningún recuerdo memorable, a excepción de que aprendí a leer a los cuatro años -nos enseñaban bastante pronto- y eso fue lo mejor que me podía pasar. Fue precisamente entre los 9 y los 10 años cuando leí mi primera novela, sin que la escuela tuviera nada que ver, porque fue un libro regalado por mi abuela. No un cuento troquelado ni otras fruslerías, sino una novela-novela, de tamaño libro de adulto. Se llamaba Las mellizas en Santa Clara, la autora era Enid Blyton y, desde aquel momento ya no pude parar de leer.

Estuve en esta escuela hasta completar un curso al que llamaban «preparatorio» y luego nos fuimos a vivir a otro barrio y me cambiaron al segundo centro. Se trataba de otro colegio de monjas, pero estas eran alemanas. Se le notaba un aire más europeo, aunque el ambiente seguía siendo bastante conservador. Al menos me libré de los bombachos, porque la gimnasia se hacía con pantalón corto. Allí pasé siete años, desde un curso que se llamaba «Ingreso» hasta el sexto de Bachillerato. Suena raro, pero es que entonces el Bachillerato lo podías comenzar con once años.

Tuve que aprender bastante alemán, un idioma que me parece bellísimo y que lo guardo ahí dormido. Me enseñaron a cantar y a coser, dos habilidades que siempre he encontrado muy útiles. Y aprendí muchas matemáticas. La monja que impartía esta asignatura era considerada un auténtico ogro y, en teoría (me refiero a las teorías que corren sobre las emociones y el aprendizaje) no tenía que haber aprendido, sino que tenía que haber odiado las mates. Pero la verdad es que amedrentadas por su rigidez, intransigencia y malhumor, ninguna se atrevía a relajarse en su clase y todas acabábamos aprendiendo. Disfrutar era otra cosa.

También aprendí a falsificar la firma de mi padre. Las alumnas recibíamos las notas de los exámenes por escrito, teníamos que llevarlos a casa y los padres (mejor que las madres) tenían que firmar, para confirmar que se enteraban de las notas que habíamos sacado.

Todas las niñas en algún momento sacábamos una mala nota y no queríamos que nuestros padres se enteraran, de manera que pronto nos iniciábamos en el arte de falsificar las firmas. Debo decir con orgullo que a mí nunca me pillaron: me esforzaba mucho y, por otro lado, mi padre nunca preguntaba.

Al llegar a cuarto de Bachillerato la mayoría teníamos catorce años y entonces tocaba tomar una decisión: o abandonábamos el colegio para cursar otras enseñanzas que ahora llamaríamos de Formación Profesional o bien continuábamos en el Bachillerato y entonces había que escoger entre Ciencias o Letras. Yo escogí Ciencias, la opción minoritaria.

Sinceramente, no creo haber recibido una buena enseñanza. No aprendí bien ni la Historia, ni la Física, ni la Química, ni la Literatura ni la Filosofía, y eso que yo era buena lectora y tenía buena disposición. Pero, por poner un ejemplo, nunca hicimos un experimento de Física ni de Química. Nunca salimos de excursión para estudiar algún aspecto de Biología. Nunca supimos nada acerca de cómo vivía la gente en épocas pasadas ni, por supuesto, nunca llegamos a estudiar el siglo XX.

Aunque la verdad es que yo me lo pasaba bien. Para mí la escuela eran las amigas, el recreo, los partidos de baloncesto después de comer, la travesura de encerrar a una monja dentro de un armario… Las vacaciones de verano, hacia el final, se me hacían largas y ya tenía ganas de volver. La escuela, tal como la vivíamos, era un universo paralelo a la institución escolar propiamente dicha.

Incluso me gustaban los exámenes. No me provocaban ninguna angustia. Los vivía como retos, como un «a ver si me sale», y tampoco me preocupaban las notas. Para mí eran como una partida de trivial. Sin más.

Tal vez el éxito -si es que se puede llamar así- más relevante de mi periplo por la escuela fue el merecer, a los catorce años, un premio estatal de redacción que montaba Coca-Cola. Fuimos 80 -40 niños y 40 niñas- los premiados con ese tercer premio, que consistió en un viaje a Portugal de una semana. Con nosotros sólo viajaban cuatro adultos: una monja, un cura y los conductores de los dos autocares. Una locura.

Por aquel entonces yo ya no paraba de leer. En realidad, fue sobre todo la lectura la que me salvó de la ignorancia y la que compensó aquella enseñanza gris en la ciudad gris que entonces era Barcelona. De Enid Blyton pasé a Julio Verne y Agatha Christie, haciendo escala en los álbumes de Tintín y los relatos de Guillermo el proscrito. Una sacudida importante fue la lectura, durante un verano, de Cien años de soledad. Nada fue igual después.

Por tanto, creo que el legado más importante que recibí de la escuela fue el aprender a leer. Como dice Irene Vallejo, leer es como escuchar a alguien que te susurra en el oído. Y escuchar es imprescindible en un mundo lleno de ruido.