Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

En la película de animación Coco (2017), dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina, se muestra la creencia mexicana de que una persona muere tres veces: «La primera muerte es física, cuando el cuerpo deja de funcionar. La segunda muerte ocurre cuando la persona deja de ser recordada por sus seres queridos en la Tierra. La tercera y última muerte, la verdadera, es cuando la persona es olvidada por completo, incluso en la Tierra de los Muertos». El Día de Muertos en México es un claro reflejo de la necesidad humana de rituales. Los rituales son prácticas estructuradas y recurrentes que buscan brindar un sentido de control y aliviar la ansiedad ante lo desconocido. La muerte es uno de los escenarios donde más se evidencia la necesidad de estos rituales debido a su naturaleza intrínseca, generando emociones intensas como el dolor, la ira y la negación.

El Día de Muertos es una festividad tradicional pensada para recordar a los seres queridos que han fallecido, estableciendo un ritual que cumple una función psicológica, pues facilitan la expresión y canalización de emociones y sentimientos, creando un espacio colectivo que permite procesar las emociones a nuestros seres queridos que ya no están, compartiendo anécdotas y recuerdos con aquellos que también conocieron al fallecido, reafirmando la relevancia del ser querido en nuestras vidas, subrayando que el dolor es una experiencia compartida y natural. Recordar a la persona y revivir momentos del pasado también fomenta un sentimiento de proximidad, incluso después de su ausencia, mientras que las ofrendas y el arte distintivo de esta celebración actúan como vehículos para exteriorizar dichas emociones, evocando memorias y brindando consuelo. La pregunta que nos debemos de hacer como sociedad es: ¿de qué manera la tecnología puede cambiar los rituales para recordar a los seres queridos fallecidos?

La serie de televisión Caprica (2009-2010) es un buen ejemplo de lo que puede acontecer en un futuro cercano. Con una única temporada, la producción en realidad es la precuela de una de las grandes series de la ciencia ficción de todos los tiempos, Galáctica, estrella de combate (Battlestar Galactica, 2004-2009), una serie fundamental para analizar cómo podría ser la convivencia entre humanos y robots, tal y como se destaca en el libro Robots de Cine (2019), un ensayo que realiza un recorrido por el concepto de ser artificial a lo largo de la ficción, realizando un paralelismo con la ciencia real. En Caprica se muestra el origen y concepción de los cylons (término con el que se denominan a los androides en esta producción), a través de la explotación de los perfiles virtuales que permite a un científico experto en inteligencia artificial preservar en formato digital la identidad de su hija fallecida en un atentado terrorista, conservando su personalidad, conocimientos y memoria extraídos de su perfil en el videojuego en el que jugaba desde hacía tiempo, con un avatar en un mundo virtual.

Esta posibilidad aparecía también en la serie Black Mirror (2011-), una producción caracterizada por desgranar en cada episodio autoconclusivo cómo el avance tecnológico puede cambiarnos en todos los sentidos desde un punto de vista individual y social. En el episodio Vuelvo enseguida (Black Mirror T2-E1, Be Right Back, 2013), una viuda recibe el robot geminoide de su pareja fallecida, al que se le ha insertado su personalidad y memoria extraída de sus intervenciones en las redes sociales. La desdichada esposa descubre que el comportamiento del androide es un poco errático y que realmente no se parece mucho a su pareja, lo que da entender, por otro lado, lo falsos que somos en las redes sociales o lo difícil que es extraer tu perfil real a través de las redes o de soportes digitales. Y salvar ese obstáculo y conseguir crear una réplica artificial a partir de la información recuperada es la intención de Ray Kurzweil, el inventor, empresario y músico estadounidense que, desde 2012, es director de Ingeniería de Google.

Kurzweil auguraba en su libro La singularidad está cerca (The Singularity Is Near, 2005), que en 2045 se podría modelizar completamente el funcionamiento del cerebro humano gracias a la nanotecnología, la genética y la robótica, lo que facilitará la posibilidad de replicarlo y almacenarlo. Esa singularidad tecnológica de la que alertaba el visionario ingeniero hace referencia a un concepto que describe un futuro hipotético donde el avance tecnológico, especialmente en inteligencia artificial, es tan rápido e impredecible que supera la capacidad humana de comprenderlo y controlarlo, resultando en cambios profundos y posiblemente irreversibles para la humanidad.

En el libro también auguraba que la inteligencia artificial alcanzaría la inteligencia humana en 2029. Muchas de sus predicciones se han ido cumpliendo en estos lustros, aunque en algunos casos se quedó corto. Esas predicciones las ha actualizado en su último libro, La singularidad está más cerca: Cuando nos fusionamos con la IA (The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI, 2024), ilustrando sobre las posibilidades de la tecnología en un futuro inmediato, que pueden repercutir en la extensión radical de la vida más allá del límite de edad actual de 120 años, en reinventar la inteligencia conectando nuestros cerebros a la nube o en cómo las tecnologías exponenciales impulsan la innovación en todas las industrias y mejoran todos los aspectos de nuestro bienestar, advirtiéndonos de la necesidad de cambiar algunas consecuencias negativas así como algunos peligros derivados del uso fraudulento de la tecnología.

Ray Kurzweil fue el protagonista del documental El hombre trascendente (Transcendent Man, 2009), dirigido por Robert Barry Ptolemy, en la que exponía en primera persona las sentencias que había publicado en su libro pocos años antes, donde destacaba que pronto existirá la posibilidad de trascender, es decir, en tener la capacidad de poder transferir nuestra conciencia a una inteligencia artificial, de tal manera que el ser humano transcienda más allá de su muerte física. Y en el documental adelantaba que estaba interesado en construir una copia genética de su difunto padre, Frederic Kurzweil, a partir del ADN encontrado en su tumba. Explicaba que ese objetivo podría alcanzarse mediante el despliegue de varios nanorrobots que enviarían muestras de ADN desde la tumba y construirían un clon de Frederic que podría recuperar recuerdos a partir de la mente de Ray.

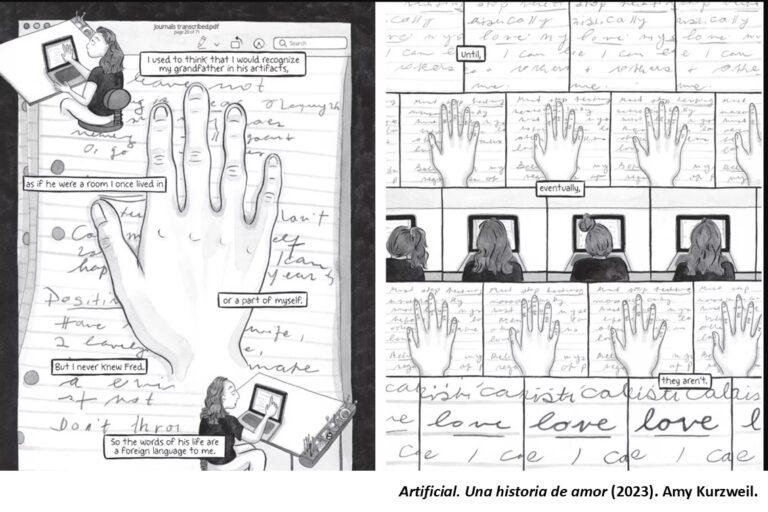

En su último libro, en cambio, ya constata como una realidad la tecnología que ha denominado After Life [Después de la Vida], que busca revivir virtualmente a personas fallecidas mediante la combinación de sus datos y ADN. Y ahora conocemos parte del intríngulis de este proyecto gracias a la publicación de la novela gráfica Artificial. Una historia de amor (Artificial: A Love Story, 2023), con guion y dibujo de Amy Kurzweil, publicado en castellano en mayo de 20025 por el sello Salamandra Graphic del Grupo Editorial Penguin Random House, con traducción de Julia C. Gómez Sáez. Esta obra se ha desarrollado a lo largo de siete años, lo que da una medida de la magnitud del alcance. Y sí, Amy es la hija de Raymond Kurzweil, y como ella misma reconoce, los dos son artistas, puesto que los dos se dedican a crear, aunque su padre lo haga en el ámbito de la ingeniería. Por cierto, Ray Kurzweil es el inventor del sintetizador Kurzweil, entre otros muchos artefactos, siendo el creador de la empresa Kurzweil Music Systems en 1982, fabricante de sintetizadores, pianos eléctricos, altavoces, micrófonos y unidades de efectos, que tanto ha revolucionado el sector de la música en las últimas décadas.

Ilustradora y dibujante en diferentes medios de comunicación, esta es su segunda novela gráfica publicada, las dos basadas en las biografías de sus familiares. En su debut, Flying Couch: A Graphic Memoir (2016), inédita de momento en castellano y catalán, contaba la historia de tres generaciones de mujeres: la de su abuela materna, Lily Fenster (1926-2024), quien escapó de Austria y fue la única sobreviviente de su familia, las cuatro hermanas de Lily, su madre y su abuela fueron asesinadas, muriendo en el gueto de Varsovia o en campos de concentración; la de su madre, Sonya, psicóloga, y la de ella misma, y de como el trauma y el desarraigo se perpetúa en el hogar a lo largo de las generaciones. Ese trabajo enfatizó su ansia por reflexionar sobre la memoria, y cuando supo de los avances de su padre en un proyecto del que había oído hablar a menudo, decidió que su siguiente obra sería documentar el proceso de cómo ella le ayudaría a conseguir el objetivo: poder hablar con su abuelo, fallecido en 1970, dieciséis años antes de que ella naciera.

Lo que no podía imaginar es que ese segundo proyecto le ocuparía siete años, atravesando una pandemia mundial, y trabajando en diferentes ciudades y países entre Estados Unidos y Europa. Y todo ello lo sabemos puesto que la novela gráfica Artificial en realidad es una representación del proceso de creación de dicha obra, aunque su concepción es mucho más compleja de lo que parece, puesto que la autora reconoce que primero escribió el guion, sabiendo de la amplitud de todo lo que quería mostrar, un objetivo muy ambicioso, y documentado a través de reflexiones, correos electrónicos, videoconferencias, entrevistas, recortes de prensa y documentos archivados que aparecen dibujados a lo largo de las casi cuatrocientas hojas, incluyendo un extenso apéndice que ayuda a comprender algunos de los conceptos expuestos, especialmente para los neófitos de la robótica y la inteligencia artificial.

La novela gráfica Artificial narra la historia de la misión del padre de Amy de crear un chatbot que represente a su padre, para lo que utilizará numerosa documentación archivada en un trastero, que Amy se dedicará a recuperar y ordenar. Entre otras acciones, transcribirá algunos de los presuntos diarios de su abuelo (con ayuda de su tía para reconocer la letra del difunto), y dibujará parte de su vida. Fritz Kurzweil (1912-1970) fue un talentoso pianista y director de orquesta que tuvo que abandonar el gueto de Varsovia pocas semanas antes de la noche de los cristales rotos en 1938. Gracias a la mecenas estadounidense Gertrude Sumner Ely (1876-1970), pudo obtener el visado y buscar un porvenir en Estados Unidos, ya como Fred, triunfando con su música, lo que le obligaba a pasar largas temporadas fuera del hogar. Su mujer, Hannah Kurzweil (1921-2015), también protagonista en el cómic, tanto en el presente como en el pasado, fue una pintora que tuvo que abandonar su arte para cuidar de la familia y ayudar a la progresión de su esposo, hasta que este encontró la estabilidad como profesor, aunque su prematura muerte por una afección cardíaca truncó el que pudieran envejecer juntos. Ninguno de los dos hablaba nunca de lo que todo lo que vivieron.

La representación del sacrificio de sus abuelos, que tuvieron que pasar largas temporadas separados, permite a la autora realizar un paralelismo con su vida, ya que también le sucede algo parecido con su pareja, un profesor de filosofía, que no acaba de encontrar un puesto fijo y debe permanecer nómada dando clase donde le aceptan el currículum, mientras que ella viaja por diferentes ciudades gracias a varias becas conseguidas que sufragan residencias creativas, de la que destaca la de la ciudad de Berlín, lo que le permitió visitar las localizaciones donde vivieron sus antepasados en Europa. La especialidad de su pareja permite introducir en las viñetas reflexiones de acorde a los avances de su particular proyecto, sobre cuestiones filosóficas como qué es el amor, qué es la memoria, qué es la consciencia o qué es lo que hace que una persona sea la misma a lo largo del tiempo. También sobre la muerte, veremos el fallecimiento de su gata y de como su padre le regala una gata robótica para suplir su ausencia. Una acción que permitirá reflexionar sobre la identidad, puesto que una pequeña avería hará que la empresa le cambie la gata por otro modelo, y ella la seguirá llamando Ava, aunque en realidad es otro robot (por cierto, el nombre es en homenaje a la protagonista de la película Ex Machina, 2014, con guion y dirección de Alex Garland, interpretada por la actriz Alicia Vikander, una ginoide que quiere pasar desapercibida entre los humanos).

El primer capítulo de la novela gráfica lleva por título «Detección de patrones», donde explica como Ray afirma que «una persona es una serie de patrones, y esos patrones o rituales son los que nos hacen, son las cosas peculiares que nos hacen ser quienes somos, como mi carraspeo en cada mensaje de voz, o mis rituales obsesivos de la infancia de tocar todo en la tienda de ropa. Estos son patrones que nos hacen diferentes unos de otros, pero no son exactamente algoritmos, y nuestras obsesiones o formas de ser pueden cambiar con el tiempo». El segundo capítulo se titula «Virtud inmortal» y trata sobre la inmortalidad, y el tercer capítulo se titula «¿Cómo lo sabes?», y trata sobre el conocimiento, ocho capítulos en total que nos llevará finalmente a asistir a la conversación de Amy con su abuelo o, mejor dicho, con Fredbot, una inteligencia artificial no generativa (recordemos que el proyecto es anterior a ChatGPT, entre otros aplicativos muy actuales), alimentada con toda la información que su hijo había almacenado en un trastero tras la muerte de su padre.

Que hayan pasado varios años desde esa conversación ha permitido que se pudiera publicar, puesto que en aquel instante tenía totalmente prohibido divulgar esa experiencia de ninguna manera. Resulta siniestra la conversación con su abuelo artificial hablando con su misma voz sintetizada, resulta aún más inquietante reflexionar sobre la propiedad industrial de Fredbot que, en principio, es de la empresa que lo ha desarrollado, no de su familia, y plantea dudas sobre la reconstrucción de la memoria de los represaliados y exiliados por culpa del nacismo a través de estas herramientas. En cualquier caso, además de sorprendernos sobre todo lo que nos depara la tecnología en un futuro inmediato, la novela gráfica nos permite entender que las personas no somos más que patrones de información. Y con esta lectura aprendemos que no debemos perder el tiempo en buscar a nuestra alma gemela, sino en encontrar a alguien que busque conocer nuestros patrones.