Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

Durante meses, nos han dicho que el alumnado tenía que volver a clase de manera presencial. Que la socialización es importante. Quienes nos dedicamos a la docencia sabíamos que en realidad querían hacernos el juego al esgrimir como motivo de ineludible vuelta a las aulas el derecho de los y las adolescentes a aprender a relacionarse, que siempre hemos defendido.

Otra vez la socialización. Como cuando elevaron las ratios para ahorrarse la pasta que cuesta mantener no solo más docentes, sino también más infraestructura. La decisión fue justificada en su día porque, a más gentío en el aula, mayor socialización. El transporte público debe de ser un lugar donde socializar muchísimo, visto lo visto. La socialización ante todo, no fuéramos a seguir diciendo que no somos guarderías.

El hecho es que, ante la catastrófica situación en la Comunidad de Madrid, la omnisciente Administración tuvo que dar su brazo a torcer: los mayores volverían de modo «semipresencial». Ay, amigas, que ahí se les vio un poquito el plumero a las mentes pensantes encerradas en sus despachos. ¿Por qué esa «semipresencialidad» para el alumnado de 3.º de ESO en adelante, y no para cualquier estudiante? Porque se presupone que, a partir de cierta edad, estos seres humanos pueden permanecer sin la vigilancia constante del adulto. O sea: los centros docentes son las necesarias guarderías. Del mismo modo se reconoció en la Orden 2167/2020, de 14 de septiembre, por la que se establecían los servicios mínimos de la huelga convocada para los días 22 y 23 de este septiembre: «El cierre de centros educativos, a los que asisten menores de edad, afecta directamente a sus padres o tutores, limitando su libertad para realizar otras actividades, fundamentalmente su asistencia al trabajo». ¿Por qué lo llamamos «conciliación» cuando queremos decir «capitalismo»? De nuevo la magia del renombrar.

Y allá que fueron nuestras criaturas, después de seis meses, a socializar. Lo esperable habría sido una turba de personas jóvenes, arracimadas, gritonas. Jóvenes que reclaman su espacio y su persona impostando la voz, pronunciando tacos, saludándose con empujones (los ellos) o con más tacos, besos y abrazos (las ellas); jóvenes reencontrándose y reconociéndose en el lugar que hasta marzo fue una de sus más contundentes referencias.

Desde mi experiencia, el regreso ha sido muy distinto. No solo no han reconquistado su espacio, sino que acuden a él como un lugar más ajeno que nunca. Aunque se produce cierta aglomeración en la valla, es muy inferior a la habitual hasta ahora. Y no solo porque se hayan diseñado horarios de entrada escalonada. Al llegar al acceso correspondiente (también se han habilitado varios), pasan religiosamente en procesión; muestran su frente o su muñeca para recibir el disparo del termómetro; ofrecen las palmas de sus manos para ser bautizados con el hidrogel; rozan las plantas de sus zapatillas (uno de sus símbolos más importantes) sobre el felpudo desinfectante de forma mohína y resignada. Quienes siempre fueron irreverentes son ahora una secta. Pasan al aula, donde quedan tantos puestos como personas; ni uno más. Cada estudiante es responsable de la limpieza de su mesa y su silla. Traen para ello una bayeta de casa. Y la mascarilla. Ni siquiera aprovechan el anonimato que esta podría ofrecerles para emitir esos ruiditos tan molestos; para decir cualquier barbaridad. Están quietos, mirando fijamente al frente. Ya no desaparece material; ya no hay juego de la tortuga; ni risas ni palabras. Ni siquiera entre clases. No salen al pasillo, ni gritan «que viene» cuando se acerca quien impartirá la siguiente clase. Inmóviles. Callados. Separados. Sumisos.

En la plaza del barrio las cosas son distintas. En su plaza se mueven con más libertad; se tocan. Se quitan la mascarilla, fuman, se abrazan y se besan. Se gritan. Así se demuestra que su actitud en el instituto no es fruto únicamente de la responsabilidad: en la plaza son absolutamente irresponsables, y no seré yo quien los criminalice por ello. Ante el contraste, me decido a preguntar en el aula al subgrupo de 4.º de la ESO. La otra mitad está, durante una de las dos franjas de la mañana, en casa, a la espera de que terminen de ser instaladas las cámaras a través de las cuales recibirán clase por streaming.

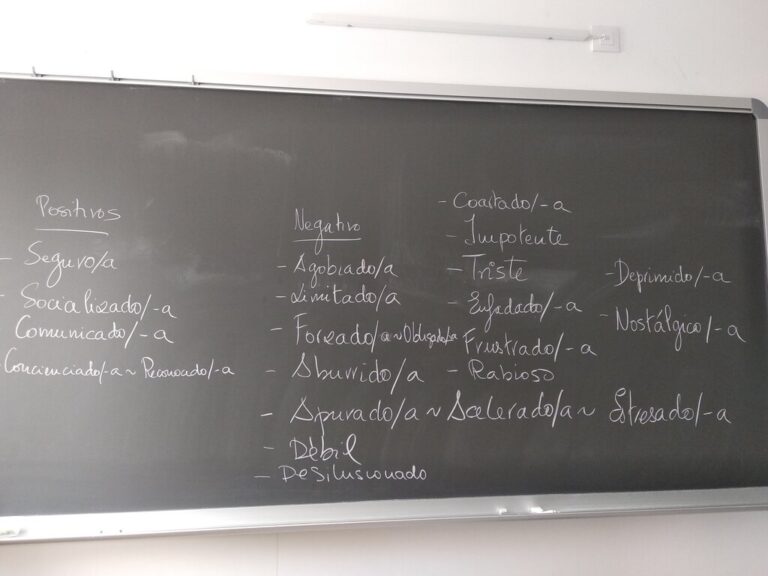

Al principio, no hay respuesta. Les digo que me están dando miedo; que me recuerdan a los chicos del maíz, aunque no creo que sepan a qué me refiero. «¿Os sentís seguros en el centro?» Alguien se atreve a contestar que sí. Pero, poco a poco, van matizando, hasta que alguien se atreve a confesar que el adjetivo que mejor describe su estado de ánimo es «triste». No lo expresan así, porque no buscan una excusa, pero lo que reclaman es poder socializar. Echan de menos al resto del grupo. Echan de menos el recreo (el alumnado mayor necesita esa franja del horario para regresar a casa desde el instituto o viceversa).

¿Qué clase de socialización es esta, en la que no pueden tocarse, no pueden ocupar más espacio físico que el de su mesa, no pueden colarse en la fila de la cafetería, no pueden deambular por los pasillos o entrar al baño de cinco en cinco para criticar a la de Lengua? ¿Qué tiene hoy de suyo este edificio, esta aula, este patio, a los que se accede tras un rito iniciático de desinfección que trata a cada individuo enmascarado, que es siempre el mismo individuo, como una miasma?

Tengo la sensación de que les ha pasado como a la fruta cuando se arranca aún verde, y se guarda en la nevera pensando que madurará. Los arrancaron de los centros en marzo (no dejo de pensar en el alumnado de 1.º de la ESO, que no dispuso de un último tercer trimestre para preparar el duelo de despedirse de su cole, de sus profes, de sus aulas, de sus patios) y, con ello, les arrancaron su lugar de referencia; sus personas de referencia. Sus rutinas, sus horarios, sus certidumbres. Ahora, como entonces, nadie puede ofrecerles una respuesta.