Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.

¡Clica aquí y ayúdanos!

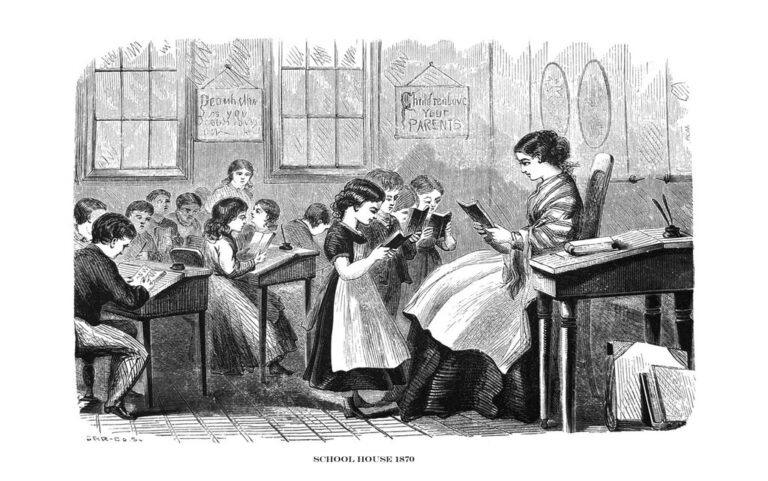

Descubro un interesante ensayo construido a partir de un diario de viajes de un joven burgués en el siglo XIX (La ciudad futura. Viajes por la Europa burguesa. Barlin Libros, Valencia) Mientras las clases populares hacinaban a sus pequeños en escuelas -una forma generosa de nombrar el panorama desolador de la escolarización de la época- José Inocencio del Llano y White, nuestro personaje en el citado libro, un joven adolescente burgués de orígenes valencianos, vascos e irlandeses, se educa según los valores, estilo de vida, e intereses de su acomodada clase social. Aquellos niños pobres, cuando tenían la suerte de entrar en el aula, se sumergían en una oferta curricular tan emancipadora como esto: Doctrina cristiana, Historia sagrada, Lectura y Escritura, Principios de gramática castellana, Principios de aritmética y nociones de agricultura, industria y comercio, según las localidades (Ley Moyano, 1857)

Mientras tanto, ¿cómo se educaba el joven burgués José Inocencio? Viajaba por toda Europa, cultivaba las relaciones sociales, descubría y exploraba ciudades, cuidaba su cuerpo y espíritu con estancias prolongadas en balnearios, asistía a representaciones teatrales, se solazaba con el ejercicio de la lectura y escribía en su diario la experiencia vivida y las reflexiones que esta provocaba. El padre de José Inocencio sabía que invertir en ese modelo educativo era garantía de la formación requerida para el desarrollo de los negocios y de su propia clase social. Una educación con valor de uso y valor de cambio.

No traigo aquí este apunte para reflexionar sobre la desigual reproducción de las clases sociales según el desigual alimento educativo (baste un recuerdo de reconocimiento a aquel estudio de inicios de los 70 sobre la reproducción social en la educación -Bourdieu y Passeron-) Lo que me sugieren los viajes del joven burgués de familia valenciana y su dietario es una reflexión sobre el sentido práctico del currículum de formación, o para decirlo con un Bourdieu más cercano, aquellos principios a los que recurrimos cada día en nuestras acciones y en nuestros juicios acerca del mundo y de los otros. Estos principios lejos de estar librados al azar, dice Bourdieu, obedecen a estrategias muy concretas que dependen del capital material y simbólico que poseen los actores.

Con propuestas de reforma curricular o sin ellas, habitualmente discutimos el currículum escolar de un modo técnico, desligado de su sentido práctico, es decir, desligado de las discutibles características concretas que lo convierten en una práctica social que, como tal, actúa en un marco de relaciones de poder y desigualdad. ¿Y cuál debería ser el sentido práctico de la educación de niños y jóvenes en una sociedad radicalmente democrática? Pues no debo ser yo quien responda porque esa respuesta requiere de un sosegado debate público, pero mientras tanto, hay cuatro ideas en la experiencia educativa del joven burgués del siglo XIX que deberían considerarse en las prescripciones curriculares de ahora mismo, y en su posible discusión.

La primera, el viaje. “Mirar con nuevos ojos”, escribía Marcel Proust. El viaje como acontecimiento que nos aleja de nuestro centro de gravedad natural y habitual y provoca enfrentarnos con nuevas experiencias y culturas que nos ayudan en nuestro pleno desarrollo. El viaje que nos sumerge en la complejidad, posibilita la sorpresa rompiendo las paredes de la rutina, descubre nuevas lenguas, nuevos paisajes, nuevos conocimientos, nuevas posibilidades, nuevos mundos.

La segunda, la exploración de la ciudad, la vida en la calle, el lugar donde nace la pregunta y por donde caminan las respuestas. La ciudad es una forma material de la cultura, un complejo dispositivo cultural, de donde emergen mensajes, significaciones, donde se construyen las experiencias, donde se alimentan los relatos, las narraciones, donde se forman y transforman las biografías. Interrogar la ciudad como proyecto y experiencia curricular supone una lectura crítica del “texto” de la ciudad que penetra la experiencia de subjetivación.

La tercera, la escritura como sistematización de la experiencia. La escritura que nos proyecta y compromete como sujetos en la esfera pública desde nuestra particular subjetividad, nos hace presentes y nos otorga voz propia. Escribir es dejar constancia de la voz que nace de la voluntad de ejercer la palabra, la voluntad de decirnos cosas, de escribir con voz propia, con lengua propia, con nombre propio. Nada parecido al dictado o el examen, a la escritura mecánica, estandarizada. Escribir es aprender a elegir, a tomar la palabra como un momento y un espacio de creación y de libertad y cultivo del pensamiento.

Si la educación en ningún caso es una actividad neutra, la educación pública debe plantearse la exigencia moral de facilitar a las clases populares saberes de emancipación

La cuarta, el cuidado del cuerpo, entendido como una práctica social y cultural, una forma de hacer, sentir, pensar el modo en que la gimnasia, el deporte, la danza, la vida en la naturaleza o el juego constituyen una disciplina unitaria y una práctica pautada culturalmente que cobra sentido en un contexto concreto y situado.

Estos son algunos saberes fundamentales que cultivaba aquel joven burgués y que son saludables para cualquier ser humano, independientemente de su clase social. Sin embargo, hay una quinta condición, de la que se despreocupa la clase social de donde proviene el joven José Inocencio: la mirada crítica y la voluntad transformadora de la educación y del sistema social que esta ayuda a reproducir. Si la educación en ningún caso es una actividad neutra, la educación pública debe plantearse la exigencia moral de facilitar a las clases populares saberes de emancipación respecto de su condición social y cultural subordinada. Si Pablo Freire no está entre las opciones pedagógicas de la burguesía, la opción por una pedagogía del oprimido es, sin embargo, de urgente necesidad en el repertorio curricular de una educación pública con valor de uso para las clases populares.

Un par de apuntes, todavía. A lo largo de estas líneas hago referencia a los niños y jóvenes pobres y burgueses pero nos preguntamos ¿y las niñas? Desde un campo de argumentación que se instala en las pedagogías críticas y reivindica la emancipación de los sujetos habrá que andar con cuidado en no contribuir a los procesos de invisibilización que las mujeres, en su ser y estar en el mundo han sufrido y continúan sufriendo a lo largo de la historia. Hablamos del viaje, de la exploración de la ciudad, de la escritura como herramienta de elección y libertad, del cuerpo y del juego como espacios de cultivo también de nuestro desarrollo cultural, pero hace falta que nos preguntemos cómo las mujeres y qué mujeres han podido viajar y descubrir mundo, derivar seguras por la ciudad, aprender la escritura y usarla como herramienta crítica o tener cuidado del cuerpo y disfrutar de las propuestas culturales del entorno.

Por otro lado, a este artículo algunos amigos y algunas amigas practicantes de la Pedagogía Freinet le interpelarán diciendo: ¿viajar?, ¿investigar la ciudad?, ¿escribir con voz propia? ¿cultivar el cuerpo y el espíritu? ¿construir una mirada crítica? ¡Pero sí eso venimos haciéndolo en nuestras aulas toda la vida! ¡Claro! Les digo. Por eso Freinet escribió un libro con el inconfundible título: Por una escuela del pueblo. Guía práctica para la organización material, técnica y pedagógica de la escuela popular (en la recordada editorial Laia). Hay, entonces, un movimiento docente, que ha encontrado herramientas para combatir la falsa neutralidad y alinearse con las pedagogías emancipadoras. A la escuela pública como escuela del pueblo le queda todavía un caminito por recorrer.